Eric Hobsbawm racconta il jazz

Cosa ci fa uno dei più grandi storici del Novecento alle prese con il jazz?

A prima vista può sembrare un accostamento curioso, ma in realtà "Storia sociale del jazz" è la naturale estensione del restante lavoro di Eric Hobsbawm. Con la sua capacità unica di leggere i fenomeni culturali come prodotti e riflessi della storia sociale, Hobsbawm ci consegna un’opera che è al tempo stesso saggio, racconto e affresco critico su una delle più importanti forme d’arte musicale: il nostro amato jazz.

L'autore

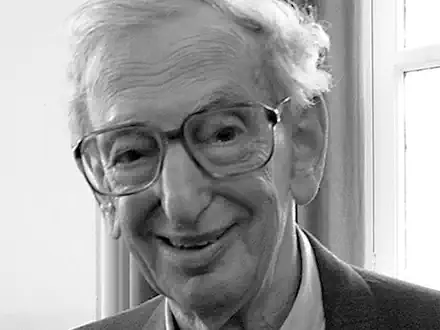

Eric Hobsbawm (1917-2012) è stato uno storico di fama mondiale, noto per le sue innovative visioni della storia, tra cui la celebre definizione di "secolo breve" per il Novecento.

Oltre ai suoi studi sul movimento operaio, Hobsbawm nutriva una profonda passione per il jazz, che lo portò a scriverne regolarmente come critico musicale sotto lo pseudonimo Francis Newton, in omaggio al trombettista comunista Frankie Newton.

Questa duplice veste di storico rigoroso e appassionato intenditore ha permesso a Hobsbawm di offrire una prospettiva unica e integrata sul jazz.

Per Hobsbawm il jazz non è solo musica: è un fenomeno sociale. È la voce, spesso inascoltata, di una parte della società che non aveva accesso al potere né agli strumenti della rappresentazione dominante. Nato nelle comunità afroamericane del Sud degli Stati Uniti, il jazz diventa, pagina dopo pagina, una lente attraverso cui osservare non solo l’evoluzione musicale del Novecento, ma anche le sue trasformazioni economiche, politiche e culturali.

Il libro

"Storia sociale del jazz" fu pubblicato nel 1959 con il titolo originale: The Jazz Scene, sotto lo pseudonimo di Francis Newton. L'opera è strutturata in quattro parti: una prima dedicata alla storia del jazz dalle origini all’età del bebop; una seconda dedicata alla musica in sé (strumenti, forme, rapporti con altre arti); una terza all’industria musicale; e una quarta — tra le più interessanti — dedicata alle persone: musicisti, pubblico, appassionati, critici. Completano l'opera diverse appendici, un glossario del linguaggio del jazz, una guida per approfondire la lettura e una sezione dedicata a biografie e ritratti dei grandi del jazz, curata da Arrigo Zoli, con figure iconiche come Louis Armstrong, Bessie Smith, Duke Ellington, Miles Davis, Billie Holiday, John Coltrane e Charlie Parker.

L’autore analizza con precisione e passione le origini del jazz, la sua diffusione, la sua continua metamorfosi. Lo stile è sorprendentemente scorrevole, e nonostante l'autore sia noto per le sue grandi sintesi storiografiche — Il secolo breve, Le rivoluzioni borghesi, Il trionfo della borghesia — qui si muove con una leggerezza e un calore che sorprendono. Forse perché dietro la penna di Francis Newton c’è l’appassionato ascoltatore, il frequentatore di locali, il critico musicale che per dieci anni ha scritto di jazz sulle pagine del “New Statesman”. Ma anche perché il jazz stesso, con la sua vitalità, la sua apertura all’improvvisazione, ben si presta a essere raccontato da chi sa vedere la storia come un processo non lineare, fatto di strappi, svolte e note fuori dallo spartito.

Uno dei punti di forza del libro è proprio la sua prospettiva sociale e politica, che mai scade nella rigidità ideologica. Hobsbawm era marxista, sì, ma con uno sguardo non dogmatico. Anzi, proprio la scelta di firmarsi con uno pseudonimo (in omaggio a Frankie Newton, trombettista, nero e comunista) indica la volontà di affrontare il jazz senza le preclusioni di certa ortodossia culturale dell’epoca, che vedeva nella musica americana un prodotto borghese o capitalistico da guardare con sospetto.

Se il libro ha una tesi centrale, è che il jazz è sempre stato più di un genere musicale: è stato un linguaggio di libertà. E proprio per questo è stato spesso imitato, addomesticato, commercializzato. La tensione tra autenticità e mercato, tra arte e industria, attraversa tutto il libro. Hobsbawm ci mostra come il jazz sia stato un campo di battaglia culturale: una forma d’espressione popolare che l’industria discografica ha cercato di trasformare in prodotto di consumo, con esiti alterni. Il jazz — scrive — è una delle poche arti del Novecento che “non deve nulla alla cultura della classe media”.

Ma quello che rende davvero interessante Storia sociale del jazz è il modo in cui Hobsbawm intreccia la storia della musica con quella delle persone che la fanno e la vivono. La musica non è mai presentata come un oggetto puro, isolato, ma come un’esperienza viva, radicata nella storia e nei corpi, nei luoghi, nei conflitti.

In realtà, come dimostra l’autore, il jazz è stato a lungo una forma di cultura popolare, spesso marginalizzata, che ha resistito — almeno per un certo tempo — alla logica omologante dell’industria culturale. In uno dei passaggi più intensi del libro, Hobsbawm parla del jazz come di una musica che riesce a “non farsi soffocare” dal mercato, mantenendo una propria autenticità proprio grazie alla sua struttura aperta, collettiva, dialogica. Il jazz, insomma, è una musica che nasce dalla strada ma non si lascia addomesticare.

Oggi il jazz non ha più la centralità che aveva negli anni ’50 o ’60, e può sembrare ormai una musica per pochi. Ma proprio per questo il libro è importante, ci ricorda che il jazz è una musica capace di parlare all’umano universale. Capace di fare della tensione tra ordine e disordine una forma di bellezza. Capace di far convivere la solitudine del solista con l’intelligenza collettiva dell’ensemble.

sembrare ormai una musica per pochi. Ma proprio per questo il libro è importante, ci ricorda che il jazz è una musica capace di parlare all’umano universale. Capace di fare della tensione tra ordine e disordine una forma di bellezza. Capace di far convivere la solitudine del solista con l’intelligenza collettiva dell’ensemble.

In conclusione

Per chi ama la musica, per chi vuole capirla nel suo contesto, per chi cerca nella cultura qualcosa che vada oltre l’intrattenimento, Storia sociale del jazz è una lettura che lascia il segno. Non solo per ciò che dice del jazz, ma per come ci insegna a pensare la musica: non come un lusso decorativo, ma come uno specchio — spesso graffiato e tagliente — della storia in cui viviamo.

Storia sociale del jazz

di Eric J. Hobsbawm (Autore), Massimo Donà (Prefazione)

Lunghezza stampa: 484 pagine

ISBN-10 : 8857567869

ISBN-13 : 978-8857567860

-

1

1

-

6

6

9 Commenti

Commenti Raccomandati

Crea un account o accedi per lasciare un commento

Devi essere un membro per lasciare un commento

Crea un account

Iscriviti per un nuovo account nella nostra community. È facile!

Registra un nuovo accountAccedi

Sei già registrato? Accedi qui.

Accedi Ora