"Io te voglio bene assaje": l’alba della canzone napoletana

Luigi Settembrini, patriota unitario e scrittore, aveva fondato la società segreta "Figliuoli della Giovine Italia" che ben presto fu scoperta dalla polizia borbonica. Arrestato nel maggio 1839 e tradotto in carcere, il Settembrini seppe con abile difesa, strappare ai giudici una sentenza assolutoria, sebbene il procuratore generale avesse chiesto per lui 19 anni di ferri.

Il re Ferdinando II di Borbone forse se la prese ma restò in silenzio, non parlò né di giudici comunisti né di separazione delle carriere. ![]()

Nelle “Ricordanze della mia vita”, rievocando il periodo di questa sua carcerazione, il Settembrini così scrive: "Una mattina udii di lontano una voce di donna che cantava soavemente, e mi parve come un balsamo sopra la piaga. Si trovò ad entrare il Liguoro ed io lo domandai: chi è che canta così bene? - È mia figlia. - E che canzone canta? - La canzone nuova, Te voglio bene assaje, e tu non pienze a me. Vi piace? Ebbene le dirò che la canti spesso. Tre belle cose furono in quell'anno: le ferrovie, l'illuminazione a gas e Te voglio bene assaje”.

Una grotta ai piedi di Posillipo

La Festa di Piedigrotta, un evento secolare che animava la città con musica e celebrazioni, fu il palcoscenico sul quale "Io te voglio bene assaje" conquistò il cuore del pubblico. Qui, le canzoni nascevano, si diffondevano e diventavano parte della memoria collettiva.

La Festa di Piedigrotta, un evento secolare che animava la città con musica e celebrazioni, fu il palcoscenico sul quale "Io te voglio bene assaje" conquistò il cuore del pubblico. Qui, le canzoni nascevano, si diffondevano e diventavano parte della memoria collettiva.

Già nel I secolo a.C. nei pressi della Crypta Neapolitana, nota anche come grotta di Posillipo, si praticavano culti pagani. Questo luogo, il cui ingresso principale si apre ancora oggi a Mergellina, all'interno di un sito che custodisce la tomba di Giacomo Leopardi e quella attribuita a Publio Virgilio Marone, era un centro di riti orgiastici. Petronio Arbitro, nel suo Satyricon, ci offre una testimonianza di queste pratiche, descrivendo baccanali sfrenati che si svolgevano in onore del celebre Priapo, divinità della fertilità e della natura rigogliosa.

Dopo vari accadimenti si arriva al 1353 quando fu edificato il santuario de pedi grotta, con la sua festa, che fu fissata l'8 settembre, giorno della natività di Maria. Il popolo napolitano prese ad radunarsi nella grotta di Posillipo ogni anno alla festa di Piedigrotta e lì a sfidarsi a cantare improvvisato, la canzone giudicata più bella ripetuta da tutti era la canzone dell'anno.

Nel corso dell'Ottocento, la Festa di Piedigrotta conobbe una significativa evoluzione. Da evento legato a espressioni musicali tradizionali e orali, si trasformò progressivamente in una rinomata vetrina per la canzone d'autore. Se inizialmente la festa era caratterizzata da repertori musicali di tradizione orale come tammurriate, tarantelle e canti devozionali, intorno agli anni ’40 le canzoni iniziarono ad essere attribuite ai loro autori, assumendo caratteristiche stilistiche diverse a seconda del temperamento artistico di chi le componeva. Con la nascita di composizioni musicali scritte e concepite specificamente per l'intrattenimento si verificò il passaggio “dalla canzone della festa” alla “festa delle canzoni”, un cambiamento che segnò una tappa importante nella storia della musica napoletana e non solo di questa.

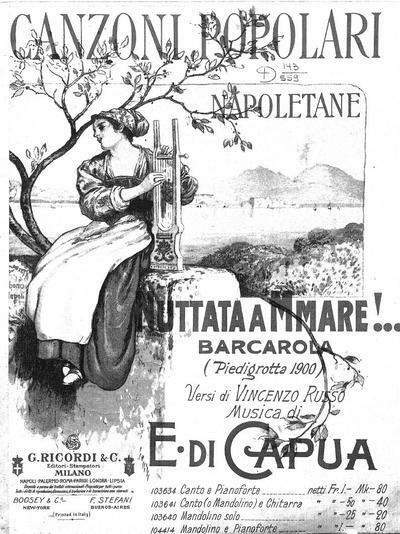

Le canzoni napoletane presentate a Piedigrotta attirarono l'attenzione di importanti case editrici musicali, sia di rilievo nazionale come Ricordi, sia locali come Casa Bideri, particolarmente attiva nel settore della canzone napoletana. Questi editori compresero il notevole potenziale di questo genere musicale. L'intervento del milanese Ricordi, in particolare, rappresentò una svolta decisiva, trasformando la canzone napoletana in un prodotto commerciale di grande diffusione.

importanti case editrici musicali, sia di rilievo nazionale come Ricordi, sia locali come Casa Bideri, particolarmente attiva nel settore della canzone napoletana. Questi editori compresero il notevole potenziale di questo genere musicale. L'intervento del milanese Ricordi, in particolare, rappresentò una svolta decisiva, trasformando la canzone napoletana in un prodotto commerciale di grande diffusione.

In questo modo, la musica popolare si affermò come fenomeno di massa, assumendo una duplice natura: espressione autentica della cultura popolare e al contempo prodotto industriale destinato a un pubblico sempre più ampio.

La Festa di Piedigrotta si rivelò un'importante piattaforma di lancio per i più talentuosi autori e interpreti dell'epoca, tra cui Salvatore Di Giacomo, Libero Bovio, Ernesto Murolo, Eduardo Di Capua e Ferdinando Russo. Le loro creazioni, spesso realizzate in occasione dei concorsi di Piedigrotta promossi dalle case editrici, hanno contribuito in modo fondamentale a costituire quel ricco e variegato repertorio che oggi identifichiamo con il nome di Canzone Napoletana.

Nascita di una melodia immortale

La canzone napoletana, nelle sue prime espressioni popolari, si caratterizzava per una profonda malinconia sentimentale, specchio delle sofferenze e delle speranze del popolo (qualcuno ha detto blues? ![]() ).

).

Successivamente ci fu una evoluzione con l'avvicinamento allo stile della romanza, l'acquisizione di una forma più strutturata e l'adozione di un linguaggio più raffinato. Parallelamente, il gusto del pubblico cambiava, nuove tendenze musicali influenzavano il ritmo, che si faceva più vivace e saltellante e la "nenia", espressione tipica del canto popolare più antico, scomparve gradualmente, segnando un allontanamento dalle radici marinare e dalle fatidiche rive di Posillipo.

In questo contesto di transizione si inserisce "Io te voglio bene assaje", un brano che pur non potendo essere considerata la primissima canzone napoletana d'autore dell'Ottocento (esistono infatti composizioni precedenti di autori come Maria Malibran e Gaetano Donizetti), tuttavia questa canzone rappresenta un esempio emblematico di questa fase di passaggio, una tra le prime canzoni a subire questa trasformazione, anticipando il futuro della musica leggera italiana.

Presentata alla Piedigrotta del 1835, la sua struttura strofica, anticipa la forma strofa-ritornello, si compone di ottave suddivise in due quartine, con versi settenari (o ottonari) e senari, e rime che seguono lo schema ABBC-DEEC. Il cuore pulsante della canzone è il "ripeto obbrecato", il verso "Io te voglio bene assaje / e tu non pienz’a me", che si ripete in ogni strofa, trasformandosi in un vero e proprio tormentone.

La paternità della musica è stata a lungo dibattuta. Inizialmente attribuita a Gaetano Donizetti, questa ipotesi è stata smentita da ricerche recenti. Gaetano Amalfi ha suggerito che l'autore potrebbe essere Guglielmo Cottrau, o che questi abbia attinto a fonti popolari. Raffaele Di Mauro ha proposto il nome di Vincenzo Battista, mentre le informazioni più recenti indicano Filippo Campanella come compositore. L'unica certezza rimane l'autore del testo, Raffaele Sacco, ottico (fondò il primo negozio di ottica in Italia, in via della Quercia), scienziato, accademico, inventore... e bon vivant tombeur de femmes nel tempo libero. L'adattamento di Cottrau ha giocato un ruolo cruciale nella diffusione della canzone in Europa, mentre l'uso sapiente del crescendo emozionale e l'equilibrio tra testo e melodia ne fanno un capolavoro del genere sentimentale.

La paternità della musica è stata a lungo dibattuta. Inizialmente attribuita a Gaetano Donizetti, questa ipotesi è stata smentita da ricerche recenti. Gaetano Amalfi ha suggerito che l'autore potrebbe essere Guglielmo Cottrau, o che questi abbia attinto a fonti popolari. Raffaele Di Mauro ha proposto il nome di Vincenzo Battista, mentre le informazioni più recenti indicano Filippo Campanella come compositore. L'unica certezza rimane l'autore del testo, Raffaele Sacco, ottico (fondò il primo negozio di ottica in Italia, in via della Quercia), scienziato, accademico, inventore... e bon vivant tombeur de femmes nel tempo libero. L'adattamento di Cottrau ha giocato un ruolo cruciale nella diffusione della canzone in Europa, mentre l'uso sapiente del crescendo emozionale e l'equilibrio tra testo e melodia ne fanno un capolavoro del genere sentimentale.

Successo e critiche

Escludendo possibili stampe precedenti su fogli volanti, è questa la prima versione della canzone pubblicata per canto e pianoforte: Io te voglio bene assaje. Nuova canzone napoletana, Girard e Co. n. 4825, 1840. Anonima, in Si bemolle maggiore, testo di quattro strofe.

La risonanza della canzone fu straordinaria, il successo fu di dimensioni tali da suscitare anche commenti  stizziti per l'ossessionante ubiquità della melodia cantata in tutta la città tanto che il giornalista Raffaele Tommasi, il 6 agosto 1840, sul settimanale letterario Omnibus, scriveva: «Sfido chiunque dei miei lettori a dare un passo, o a ficcarsi in un luogo dove il suo orecchio non sia ferito all'acuto suono di una canzone, che da non molto da noi introdottasi, trovasi sulle bocche di tutti, ed è venuta in sì gran fama da destar l'invidia dei più valenti compositori».

stizziti per l'ossessionante ubiquità della melodia cantata in tutta la città tanto che il giornalista Raffaele Tommasi, il 6 agosto 1840, sul settimanale letterario Omnibus, scriveva: «Sfido chiunque dei miei lettori a dare un passo, o a ficcarsi in un luogo dove il suo orecchio non sia ferito all'acuto suono di una canzone, che da non molto da noi introdottasi, trovasi sulle bocche di tutti, ed è venuta in sì gran fama da destar l'invidia dei più valenti compositori».

Le critiche di Totonno Tasso, poeta popolare, evidenziavano un cambiamento nel gusto del pubblico, il brano introduceva una novità che si discostava dalle forme più tradizionali della canzonetta napoletana, in realtà questo mutamento rifletteva le trasformazioni sociali ed economiche di Napoli, con l'emergere di nuove classi e influenze culturali.

Un ponte tra le epoche

La melodia di "Io te voglio bene assaje" si diffuse rapidamente, superando i confini cittadini per raggiungere un pubblico sempre più vasto. Guglielmo Cottrau (capostipite di una famiglia di compositori ed editori, detto il "parigino di Mergellina") contribuì alla sua rielaborazione e diffusione, mentre artisti del calibro di Luciano Pavarotti, Massimo Ranieri, Roberto Murolo e ne hanno mantenuto viva la memoria attraverso le loro interpretazioni. Il brano, inizialmente radicato nella cultura popolare, divenne così un ponte tra epoche e stili diversi.

In copertina: Vincenzo Migliaro, Piedigrotta (la festa di Piedigrotta), 1895

-

4

4

-

8

8

10 Commenti

Commenti Raccomandati

Crea un account o accedi per lasciare un commento

Devi essere un membro per lasciare un commento

Crea un account

Iscriviti per un nuovo account nella nostra community. È facile!

Registra un nuovo accountAccedi

Sei già registrato? Accedi qui.

Accedi Ora