Jazz e Fascismo, tra rifiuto e attrazione

Nato negli Stati Uniti, il jazz si diffuse rapidamente, raggiungendo l'Italia già nei primi anni del Novecento. Una delle prime testimonianze documentate della presenza di musicisti afroamericani nel Paese risale al 16 marzo 1904, quando i quattro membri della Louisiana Troupe si esibirono al teatro Eden di Milano, offrendo al pubblico italiano il primo assaggio della nuova musica.

Un altro messaggero del jazz fu James "Jim" Reese Europe, tenente dell'esercito statunitense, compositore e direttore della banda del 369° Fanteria "Harlem Hellfighters" (in foto). Questo reggimento, interamente composto da soldati afroamericani, portò in Europa i ritmi sincopati durante la Prima guerra mondiale.

Un altro messaggero del jazz fu James "Jim" Reese Europe, tenente dell'esercito statunitense, compositore e direttore della banda del 369° Fanteria "Harlem Hellfighters" (in foto). Questo reggimento, interamente composto da soldati afroamericani, portò in Europa i ritmi sincopati durante la Prima guerra mondiale.

Parallelamente, i musicisti italiani che lavoravano a bordo dei transatlantici sulla rotta tra Genova e New York assorbirono gli stilemi del jazz, contribuendo a importarlo nel loro Paese, dove all'epoca era ancora noto come "musica sincopata". Tra i pionieri si distinsero il batterista Arturo Agazzi, che dopo un periodo trascorso in Inghilterra fondò nel 1918 la sua Syncopated Orchestra, e il sassofonista Carlo Benzi, creatore dell'Ambassador's Jazz Band. Già intorno al 1920, l'industria discografica iniziò a pubblicare in Italia dischi jazz con etichette come Odeon, Columbia, Brunswick, Pathé e Parlophon, questa rappresentata in Italia dalla Cetra.

Negli anni successivi, il jazz continuò a guadagnare popolarità grazie a figure come Pippo Barzizza (in copertina). Dopo aver lavorato sui piroscafi di linea per New York intorno al 1920, Barzizza divenne un importante promotore dello swing in Italia. Un momento cruciale per la diffusione radiofonica del genere si ebbe il 1° febbraio 1926, con la trasmissione in diretta del concerto della Jazz Band di Stefano Ferruzzi, che segnò l'ingresso ufficiale del jazz nell'etere italiano.

Mentre il jazz metteva radici in Italia, il 30 ottobre 1922, il re Vittorio Emanuele III incaricò Mussolini di formare il nuovo governo.

Quale fu dunque il rapporto tra Fascismo e jazz? Andiamo a vedere.

Le vicende del jazz durante il Ventennio

Inizialmente, in Italia l’interesse per il jazz fu un fenomeno limitato a una cerchia ristretta di appassionati. Solo con l'avvento del cinema sonoro negli anni '30, la nuova forma musicale si aprì a un pubblico più ampio. Tuttavia, l'introduzione del jazz non avvenne senza resistenze. I tradizionalisti dell'epoca, infatti, vedevano un legame tra la moda del jazz e la sfera sessuale. Essi temevano che questa "invasione straniera", insieme ad altri elementi percepiti come corruttivi, potesse minacciare il carattere e i valori tradizionali della società italiana.

Nonostante queste opposizioni, il movimento futurista accolse con entusiasmo il jazz. Futuristi come Franco Casavola difesero il jazz con passione, considerandolo un'espressione dei propri ideali di mascolinità, violenza, energia e modernità, in netto contrasto con il romanticismo e il sentimentalismo. Questa precoce adesione da parte di un movimento artistico che in seguito avrebbe trovato una certa sintonia con il regime fascista, fornì una iniziale legittimazione culturale al jazz in Italia.

Sebbene non esista un singolo documento o dichiarazione inequivocabile in cui Mussolini esprima esplicitamente la sua approvazione del jazz come simbolo di modernità e progresso - in linea con l'estetica futurista che il regime in parte celebrava - diverse testimonianze e contesti supportano questa interpretazione. Ciononostante, l'atteggiamento del regime fascista nei confronti del jazz fu caratterizzato da una sostanziale diffidenza e da una serie di contraddizioni che si evolsero nel corso del Ventennio.

A metà degli anni Venti, le autorità fasciste iniziarono a manifestare una certa diffidenza verso i prodotti della cultura statunitense e il jazz non fece eccezione. Si cercò di allontanare gli italiani da questa musica attraverso chiusure temporanee di locali notturni, motivate ufficialmente da ragioni di moralità pubblica, ma forse anche da una volontà di esercitare un controllo ideologico. La censura divenne progressivamente più rigida, prendendo di mira i titoli delle canzoni, i testi e la nazionalità dei compositori, e tentando di forzare un'italianizzazione del linguaggio musicale, sostituendo il termine "jazz" con improbabili alternative come "giazzo" o giri di parole come "musica ritmica".

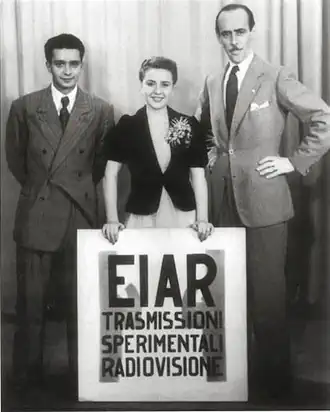

Dal primo gennaio 1925 in Italia iniziò a trasmettere la radio, dapprima per poche ore al giorno, ma con un largo spazio dedicato alla musica. Gli abbonati crebbero lentamente, rispetto ad altri paesi: dai 55.000 del 1927, quando l'ente statale radiofonico assunse il nome di EIAR, raggiunsero il milione e mezzo nel 1940.

poche ore al giorno, ma con un largo spazio dedicato alla musica. Gli abbonati crebbero lentamente, rispetto ad altri paesi: dai 55.000 del 1927, quando l'ente statale radiofonico assunse il nome di EIAR, raggiunsero il milione e mezzo nel 1940.

All'interno della radio italiana, sotto la presidenza di Giancarlo Vallari, nacque la prima etichetta discografica pubblica, la Cetra. Per le trasmissioni radiofoniche, si adottò l'espediente creative di italianizzare i nomi dei musicisti americani, trasformando Louis Armstrong in Luigi Braccioforte e Benny Goodman in Benito Buonuomo. Questa strategia permetteva di gestire l'influenza straniera, facendola apparire più in linea con l'identità nazionale italiana. Nei primi anni Trenta, nonostante l'ostilità di fondo, Benito Mussolini stesso mostrò un certo apprezzamento per il jazz, in particolare per il Trio Lescano. Così, entro la metà degli anni '30, fu possibile trasmettere gran parte del repertorio jazz americano, purché venissero apportate piccole modifiche che segnalassero la capacità della cultura italiana di appropriarsi di elementi alieni. Nel 1935, l'EIAR intraprese una sorprendente operazione di rilettura ideologica, arrivando a definire la musica jazz come espressione del "fascismo". L'obiettivo era legittimare la diffusione di una musica verso cui il regime nutriva sospetti, presentandola come funzionale alla "sensibilità contemporanea". Questa singolare interpretazione si basava sull'affermazione che "non c'è musica che risponde meglio alla sensibilità contemporanea, alla vita contemporanea: un ritmo ben marcato, ma che permette tutte le libertà; una forma di servitù che dà l'illusione di perfetta indipendenza". Con queste parole, l'EIAR cercava di presentare il jazz, genere musicale spesso associato a culture straniere e a forme di libera espressione, come affine ai principi del regime, almeno nella sua interpretazione da parte dell'ente radiofonico. In alcuni casi, si arrivò persino definire "fascista" il jazz, una posizione sostenuta dal ministro della Cultura popolare, Alessandro Pavolini che difese la programmazione jazz dell'EIAR sottolineando quanto fosse apprezzata dai soldati e dal pubblico. Nel 1937, la radio italiana si vantava di trasmettere più jazz di qualsiasi altra emittente europea!

Nel frattempo, la Germania nazista condannava il jazz come "arte degenerata" e "musica negra", a causa delle sue radici afroamericane ed ebraiche. Questa differenza si manifestò anche nel modo in cui i due regimi affrontarono la questione della "degenerazione" artistica. In Italia, a differenza della Germania nazista, non ci fu una mostra ufficiale di "arte degenerata" che includesse il jazz. La censura in Italia si concentrò maggiormente sui testi delle canzoni e sulla nazionalità dei musicisti, piuttosto che sul ritmo in sé. In Germania, invece, il criterio estetico fu sostituito da quello genetico-razziale, come sottolineato dal giornale filonazista "Rheinische Landeszeitung", che evidenziò quanto "nella musica vi è di malato, malsano e altamente pericoloso nella nostra (tedesca) vita musicale e che conviene dunque sradicare".

Per il jazz, i vertici nazisti vararono un regolamento specifico discriminante e persecutorio prima dello scoppio della Seconda guerra mondiale. Questo prevedeva, tra i vari commi, la riduzione al 20% dello swing nel repertorio orchestrale, la preferenza a composizioni in tonalità maggiore che esprimessero la gioia di vivere, temperata dal senso ariano della disciplina e della moderazione nonché la predilezione per il ritmo veloce (per combattere il blues), ma senza gli eccessi dell'hot jazz. Si stabilì inoltre il divieto dell'uso di strumenti musicali estranei allo spirito tedesco -un paradosso, considerando che il provvedimento avrebbe colpito anche i costruttori tedeschi di sax-, il divieto per il pubblico di alzarsi durante un assolo e per i musicisti di lanciare strilli durante l'esecuzione.

Il 14 gennaio 1935, Louis Armstrong suonò in Italia per la prima volta, al Teatro Chiarella di Torino. La tournée di Armstrong in Italia fu un evento di grande successo e ricevette l'approvazione di Vittorio Mussolini. Nei tardi anni Trenta e all'inizio degli anni Quaranta, l'intensificarsi del nazionalismo e l'avvicinamento alla Germania nazista portarono a un inasprimento della censura. I titoli delle canzoni, i testi e la nazionalità (e la "razza") dei compositori divennero oggetto di sospetto.

Dopo l'emanazione del Manifesto della Razza nel 1938, i musicisti ebrei furono progressivamente esclusi dalle attività musicali. Nel 1938, Harry Fleming interruppe le sue tournée in Italia, il contrabbassista ebreo dell'Orchestra Cetra di Barzizza, Giuseppe Funaro, fu licenziato, e Ezio Levi, cofondatore del circolo Jazz Hot di Milano, vide interrotta la sua attività a causa delle leggi razziali. Un altro autore che fu messo sotto sorveglianza per il suo lavoro fu Mario Panzeri, in collaborazione con Kramer per la composizione di "Maramao perché sei morto" (1939). Il titolo del brano fu scritto da alcuni studenti sul piedistallo del monumento che il governo aveva deciso di costruire a Livorno in memoria del gerarca Costanzo Ciano, recentemente scomparso. Nel giugno 1940, ogni attività di intrattenimento nello spettacolo fu vietata alle persone di "razza ebraica". Con l'entrata in guerra degli Stati Uniti, l'atteggiamento del regime fascista nei confronti del jazz si inasprì drasticamente. I termini inglesi associati al genere musicale furono banditi e nel 1942 venne decretata la proibizione di "tutte le esecuzioni di musica sincopata di origine e carattere anglosassone". Queste restrizioni e la crescente censura riflettevano il consolidamento del controllo del regime sull'espressione culturale, alimentato dall'intensificarsi delle ideologie nazionaliste e razziali e dal deterioramento delle relazioni internazionali. Il regime fascista, attraverso il decreto "Disciplina per la diffusione del disco fonografico", mirò a epurare ogni traccia di cultura "giudaica". Tale politica si tradusse nella rimozione dei 78 giri e delle matrici dai magazzini della radio, e nella distruzione di quelli conservati nei depositi delle case discografiche Cetra, Parlophon e Voce del Padrone. Le forze di polizia fasciste eseguirono sequestri e azioni punitive, culminando in arresti, distruzione di strumenti musicali e confisca di dischi e spartiti.

Tuttavia, il jazz non fu mai completamente bandito dall'Italia, probabilmente a causa della sua grande popolarità. Il regime incoraggiò i musicisti italiani a sviluppare una forma nazionale di musica da ballo, utilizzando strumenti locali come la fisarmonica. Questa ambivalenza rifletteva la complessa interazione tra l'ideologia fascista, le preferenze personali di Mussolini e il desiderio di mantenere il consenso popolare.

Oltre Luigi Braccioforte, un jazz naturalizzato

Il jazz italiano del Ventennio, pur essendo naturalmente influenzato dalle sonorità americane, iniziò a delineare una propria identità, plasmata anche dalle politiche culturali nazionaliste del regime. Quest'ultimo, nel tentativo di promuovere una musica da ballo popolare più aderente alla tradizione nazionale, incoraggiava i musicisti a sviluppare uno stile meno sincopato e maggiormente melodico, esaltando strumenti locali come la fisarmonica a scapito del sassofono, simbolo dell'influenza statunitense. In questo contesto, il jazz italiano assunse un carattere peculiare, amalgamando l'energia del nuovo genere con elementi profondamente radicati nella tradizione musicale del Paese.

La sensibilità per la melodia, ereditata dalla canzone napoletana e dall'opera, si intrecciava con l'influsso delle sonorità popolari e folcloristiche, generando una fusione originale che distingueva il jazz italiano dalle sue controparti d'oltreoceano. Il risultato fu un linguaggio musicale che, pur mantenendo la vitalità e l'innovazione ritmica proprie del jazz, si adattava alle esigenze espressive di un pubblico abituato alle forme più tradizionali della musica italiana, contribuendo così alla nascita di una variante autoctona del genere. In questo contesto, emersero musicisti, gruppi e cantanti che contribuirono significativamente alla diffusione e all'evoluzione del jazz nella penisola.

Fu negli anni '30 che si assistette alla formazione delle prime vere orchestre e complessi jazz italiani, tra cui l'Orchestra Sincopata di Arturo Agazzi e il Quartetto Andreis di Carlo Andreis, che ottennero un immediato successo. Arturo Agazzi, batterista con esperienze nei migliori locali di Londra, già nel 1918 aveva fondato la prima jazz band italiana stabile presso il Mirador Club di Milano, mentre Carlo Andreis, con il suo quartetto, fu attivo tra il 1937 e il 1941. Un ruolo di primo piano fu ricoperto anche da Gorni Kramer (in foto) la cui celebre "Crapa pelada" fu interpretata come uno sberleffo al Duce. Scrisse nel 1941 Vittorio Mussolini – sceneggiatore, pubblicista e produttore cinematografico, secondogenito di Benito – riguardo a un disco del duo Kramer-Semprini: «Il pianoforte di Semprini e la fisarmonica di Kramer si uniscono in un felice matrimonio per interpretare i temi più belli e famosi di film recenti. La fisarmonica suona la melodia con effetti che ricordano prima un sassofono e poi un violino. Alcuni motivi ritmici ci trasportano in un’atmosfera piena degli aromi speziati di un quartiere di Harlem. Kramer ha davvero creato un nuovo modo di suonare la fisarmonica e di ottenere effetti inediti e inaspettati che sono estremamente interessanti.».

Sempre negli anni '30, nacquero le prime vere e proprie italian jazz band. Milano, con la Blu Star, e Genova furono tra le prime città italiane in cui esplosero il jazz e lo swing. Si ricordano l'Orchestra di Sesto Carlini, ex clarinettista classico passato al jazz, e la Louisiana band di Piero Rizza. Le orchestre di Rizza a Genova e, in particolare, quella di Armando Di Piramo a Milano furono un importante banco di prova per molti nuovi musicisti jazz. Di Piramo era anche un impresario e possedeva diversi locali, dove si esibivano artisti di talento quali il genovese Pippo Barzizza (membro della Blu Star), che nel '36 andò a dirigere l'Orchestra Cetra di 18 elementi, poi divenuti 22.Tra le orchestre, la Barzizza-Cetra dimostrò il più alto profilo jazzistico. Ovviamente il riferimento musicale è al Duca del Jazz, Duke Ellington, ma, a differenza di Ellington, Barzizza non concede molti assolo ai suoi orchestrali, prediligendo un suono d'insieme.

Sempre negli anni '30, nacquero le prime vere e proprie italian jazz band. Milano, con la Blu Star, e Genova furono tra le prime città italiane in cui esplosero il jazz e lo swing. Si ricordano l'Orchestra di Sesto Carlini, ex clarinettista classico passato al jazz, e la Louisiana band di Piero Rizza. Le orchestre di Rizza a Genova e, in particolare, quella di Armando Di Piramo a Milano furono un importante banco di prova per molti nuovi musicisti jazz. Di Piramo era anche un impresario e possedeva diversi locali, dove si esibivano artisti di talento quali il genovese Pippo Barzizza (membro della Blu Star), che nel '36 andò a dirigere l'Orchestra Cetra di 18 elementi, poi divenuti 22.Tra le orchestre, la Barzizza-Cetra dimostrò il più alto profilo jazzistico. Ovviamente il riferimento musicale è al Duca del Jazz, Duke Ellington, ma, a differenza di Ellington, Barzizza non concede molti assolo ai suoi orchestrali, prediligendo un suono d'insieme.

Tra i cantanti di questo periodo, si deve ricordare Natalino Otto (in foto), che fu la prima voce di chiara impronta jazz, appreso nei suoi passaggi a bordo delle navi sulla tratta Genova - New York. Pioniere dello stile swing, il genovese Natalino Otto, nel 1937, con il musicista Gorni Kramer, presentò un repertorio all'americana, tra cui "Polvere di stelle", "Mamma voglio anch'io la fidanzata" e "Ho un sassolino nella scarpa". Un altro grande interprete fu Alberto Rabagliati, che nel '26 aveva vinto un concorso indetto dalla Fox in America per sostituire lo scomparso Rodolfo Valentino, ma non ebbe fortuna e tornò in Italia, dove alla fine degli anni '30 esplose lo "stile Rabagliati", con "Ba..baciami piccina", "Quando canta Rabagliati" e varie altre.

Ma il principale protagonista dello swing italiano fu il Trio Lescano (in foto) composto dalle sorelle olandesi di famiglia ebraica Alessandra, Giuditta e Caterina Leschan, con successi come "Arriva Tazio", "Ma le gambe", "Signorina grandi firme" (1938), "La gelosia non è più di moda", "Maramao... perché sei morto" (1939) e molti altri di enorme successo. Il Trio Lescano fu uno dei gruppi vocali più popolari dell'epoca, tanto da diventare le cantanti preferite di Benito Mussolini, e il loro stile, caratterizzato da raffinate armonie vocali swing e jazz, le rese celebri anche alla corte del principe Umberto di Savoia. Nonostante l'emanazione delle leggi razziali, Mussolini assicurò loro una certa protezione, concedendo la cittadinanza italiana nel 1941 e permettendo la loro adesione al partito fascista nel 1942.

Ma il principale protagonista dello swing italiano fu il Trio Lescano (in foto) composto dalle sorelle olandesi di famiglia ebraica Alessandra, Giuditta e Caterina Leschan, con successi come "Arriva Tazio", "Ma le gambe", "Signorina grandi firme" (1938), "La gelosia non è più di moda", "Maramao... perché sei morto" (1939) e molti altri di enorme successo. Il Trio Lescano fu uno dei gruppi vocali più popolari dell'epoca, tanto da diventare le cantanti preferite di Benito Mussolini, e il loro stile, caratterizzato da raffinate armonie vocali swing e jazz, le rese celebri anche alla corte del principe Umberto di Savoia. Nonostante l'emanazione delle leggi razziali, Mussolini assicurò loro una certa protezione, concedendo la cittadinanza italiana nel 1941 e permettendo la loro adesione al partito fascista nel 1942.

Anche Romano Mussolini, figlio del Duce, coltivò una profonda passione per il jazz, diventando in seguito un apprezzato pianista. Sebbene la sua carriera decollò principalmente nel dopoguerra, il suo interesse per il jazz durante il Ventennio è un elemento significativo. Tra gli altri musicisti attivi in questo periodo si ricordano Alfredo Gangi, Armando Frittelli, Luigi Antoniolo, Armando Manzi e Gino Filippini, che si formarono nell'orchestra di Bozza nei primi anni Venti. Locali come i nightclub romani e il Mirador Club di Milano rappresentarono importanti palcoscenici per questi artisti.

Il panorama italiano: farinacciani e bottaiani

La centralità della figura di Mussolini trasformò il mondo musicale italiano in un'arena di intrighi e opportunismi, con il Duce che esercitava un controllo diretto sulla produzione artistica. Mussolini, pur mostrando un certo interesse per la musica d'avanguardia, prediligeva le opere popolari e la musica sinfonica, considerate più adatte al coinvolgimento delle masse. Il regime promosse la composizione di inni celebrativi e sostenne i compositori che si allineavano ai suoi ideali. Roma, divenuta centro nevralgico della politica culturale fascista, attrasse artisti in cerca di favori.

Nel 1926, durante l'organizzazione della mostra del Novecento musicale, il Duce espresse la sua preferenza per le opere teatrali, sottolineando il loro potenziale di coinvolgimento del pubblico rispetto alla musica da concerto. Questa visione utilitaristica della musica, intesa come strumento di propaganda e di consenso, si tradusse in un sostegno selettivo alle forme musicali più popolari e accessibili.

Alcuni musicisti, come Pietro Mascagni, divennero ferventi sostenitori del regime, ottenendo vantaggi in termini di carriera e riconoscimenti. Giordano e Pizzetti contribuirono alla produzione di inni fascisti. Giacomo Puccini, pur scomparso poco dopo l'ascesa del fascismo, espresse in alcune lettere ammirazione per leader autoritari capaci di riportare stabilità nel paese. Il regime sfruttò la sua fama post mortem, nominandolo senatore a fini propagandistici. Ricordiamo anche Rito Selvaggi, autore di un "Poema della rivoluzione" concluso dal triplice grido degli orchestrali: "Duce duce duce!".

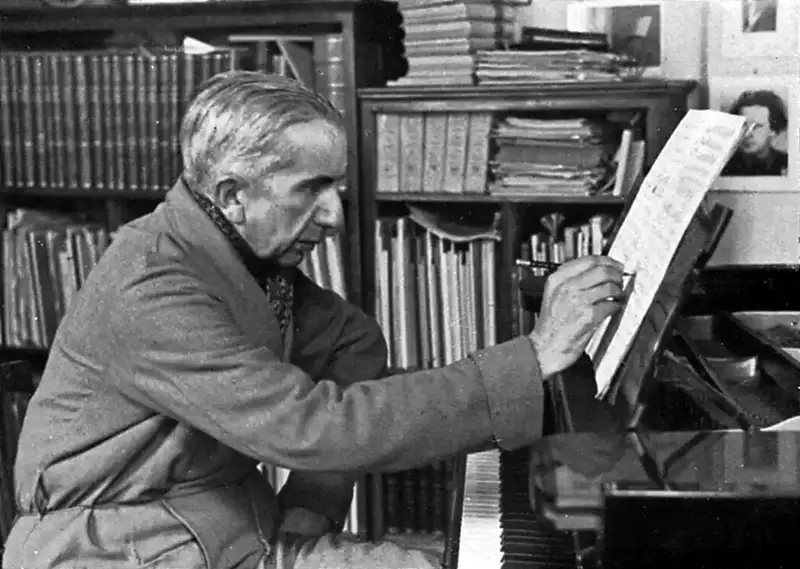

Altri compositori mantennero posizioni più complesse e ambivalenti. Gian Francesco Malipiero, pur ammirando il fascismo, criticò la scarsa considerazione per la musica contemporanea e cercò il sostegno personale di Mussolini. Alfredo Casella (in foto) esponente della musica d'avanguardia, tentò di conciliare modernità e spirito fascista. Il regime, tuttavia, si mostrò sempre più diffidente nei confronti delle tendenze più radicali, come nel caso della censura dell'opera "Favola del figlio cambiato" di Malipiero.

Altri compositori mantennero posizioni più complesse e ambivalenti. Gian Francesco Malipiero, pur ammirando il fascismo, criticò la scarsa considerazione per la musica contemporanea e cercò il sostegno personale di Mussolini. Alfredo Casella (in foto) esponente della musica d'avanguardia, tentò di conciliare modernità e spirito fascista. Il regime, tuttavia, si mostrò sempre più diffidente nei confronti delle tendenze più radicali, come nel caso della censura dell'opera "Favola del figlio cambiato" di Malipiero.

Il regime favorì i compositori d'opera "popolari" come Mascagni, Giordano e Cilea, che trovarono nel fascismo un'opportunità di crescita. La "generazione dell'Ottanta", comprendente Pizzetti, Malipiero, Casella e Respighi, beneficiò dell'attenzione del regime, che sostenne il recupero della tradizione musicale italiana. Tuttavia, il regime esercitò un controllo crescente sulla produzione artistica, promuovendo un'idea di italianità e ostacolando le espressioni musicali non conformi ai suoi ideali.

Nel mondo musicale italiano, attraversato da tensioni e dibattiti, si era delineata una contrapposizione tra i "farinacciani" della musica, legati alla tradizione e al servizio del regime, e i "bottaiani", sostenitori di un rinnovamento musicale. Alfredo Casella, figura di spicco del fronte progressista, si scontrò con Pietro Mascagni, che attaccò la musica nuova e il jazz. Questo scontro ideologico, che vedeva contrapposti progressisti e reazionari, si manifestò anche attraverso accuse di internazionalismo, anti-italianità ed ebraismo. Adriano Lualdi, figura vicina al regime, condusse una campagna contro un presunto complotto degli "internazionalisti" contro la "buona musica". Anche allora non mancava chi inseguiva i complotti.

La critica musicale al jazz

Anche sul jazz la critica musicale italiana non mancò di dividersi. Da un lato, figure come Vittorio Mussolini, fratello del Duce e appassionato del genere, ne riconoscevano il valore e lo difendevano. Dall'altro, altri critici, in linea con l'ideologia del regime, espressero giudizi negativi, alimentando una retorica ostile condivisa anche dagli ambienti più conservatori. Tuttavia, con il progressivo inasprirsi del nazionalismo e del razzismo, il jazz fu sempre più osteggiato dalla critica, che lo definiva "moralmente primitivo" e "non italiano". Musicologi vicini all'estetica fascista come Giannotto Bastianelli lo consideravano una musica degenerata, influenzata negativamente dalle culture afroamericane, mentre Fausto Torrefranca, noto per il suo pamphlet "G. Verdi e il melodramma italiano" (1913) in cui criticava l'influenza straniera sulla musica italiana, vedeva il jazz come una minaccia alla purezza della tradizione musicale italiana.

Uno degli aspetti più controversi del jazz era il suo legame indissolubile con la danza, elemento che suscitava diffidenza sia nel regime sia nella Chiesa cattolica. Quest'ultima si mostrò inorridita dallo spettacolo dei giovani, in particolare delle giovani donne, che si divertivano liberamente con il jazz, emettendo ogni sorta di terribili ammonimenti riguardo alle conseguenze e associando il jazz a sterilità, zitellaggio e tubercolosi. Questa opposizione non riguardava solo la fisicità del ballo, ma anche il fatto che le sale da ballo diventavano nuovi luoghi della borghesia che creavano i presupposti per un sovvertimento dell'ordine sociale e allontanavano i fedeli dai riti domenicali. La preoccupazione della Chiesa, come quella del regime, era di non poter controllare un fenomeno nuovo che portava con sé profondi cambiamenti nei costumi e nelle abitudini sociali.

Nel 1928, Carlo Ravasio scriveva sul "Popolo d'Italia", condannando aspramente il jazz e le sue mode effimere, giudicandolo "antifascista" e "ingiurioso per la tradizione". Nello stesso anno, Antonio Gramsci, in una lettera, rifletteva sul potere ideologico del jazz, interrogandosi sull'influenza che la ripetizione incessante di ritmi sincopati e movimenti rituali potesse avere sulla mentalità europea, arrivando a suggerire che questa musica fosse in grado di generare un vero e proprio fanatismo culturale. Julius Evola affrontò il rapporto problematico tra jazz, fascismo e modernità nella "Filosofia del Jazz" e nella "Rivolta contro il mondo moderno". In queste opere, definì il jazz come "musica che non si rivolge più all'anima [...] ma passa direttamente a muovere il corpo, risolvendosi, a mezzo dei sincopati, in puri impulsi all'azione". Secondo Evola, il jazz rivelava una doppia valenza di pericolo da debellare o potenziale tecnica di dominio, paragonando l'atteggiamento da tenere nei confronti della sua "morbosità destabilizzante" alla strategia di un buon nuotatore che asseconda l'onda per poi slanciarsi.

In questo clima, anche alcuni musicisti vicini al regime espressero commenti razzisti e antisemiti contro il jazz. In particolare, gli attacchi di Francesco Santoliquido e Ennio Porrino contro Alfredo Casella dimostrano come settori legati al regime nutrissero ostilità verso forme musicali considerate moderne e potenzialmente "straniere".

L'eredità del jazz del Ventennio

Un racconto che ci parla di un'epoca in cui la musica, più che semplice intrattenimento, diventa un campo di battaglia culturale, un simbolo di libertà e di ribellione, capace di sopravvivere anche sotto il peso della censura e della repressione. Un'eredità che continua a risuonare nelle note del jazz italiano, un genere che ha saputo reinventarsi e affermarsi, nonostante tutto. Nonostante l'ambivalenza e le restrizioni imposte dal regime fascista, il jazz non solo sopravvisse, ma si radicò nel tessuto musicale italiano, evolvendosi e sviluppando caratteristiche proprie. La popolarità del jazz tra il pubblico italiano, specialmente tra i giovani, fu un fattore determinante che impedì una sua completa proibizione. Gli sforzi di italianizzazione, come il cambio dei nomi dei musicisti americani e l'incoraggiamento di uno stile più melodico con l'uso di strumenti locali, testimoniano un tentativo di conciliare la diffusione di un genere musicale straniero con le esigenze nazionalistiche del regime.

PS Per approfondire il tema "jazz nel Ventennio" si possono consultare le opere: Mazzoletti Il jazz in Italia dalle origini alle grandi orchestre 2004, Poesio Tutto è ritmo, tutto è swing. Il jazz, il fascismo e la società italiana 2018

-

13

13

-

10

10

16 Commenti

Commenti Raccomandati

Crea un account o accedi per lasciare un commento

Devi essere un membro per lasciare un commento

Crea un account

Iscriviti per un nuovo account nella nostra community. È facile!

Registra un nuovo accountAccedi

Sei già registrato? Accedi qui.

Accedi Ora